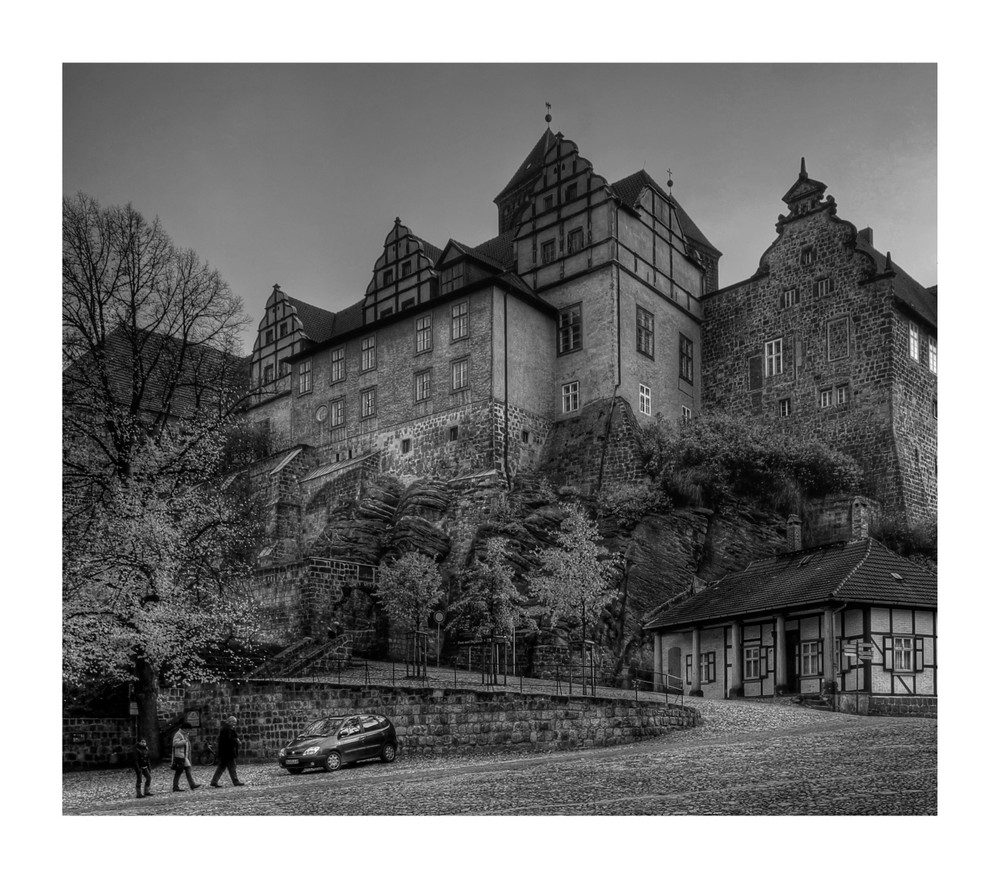

Quedlinburg " Herbimpressionen am Schlossberg (Quedlinburg) "

Nikon D 300 / Nikkor 16-85@18mm / F 16 / ISO 200 / Aufnahmemodus AV / 1/50 Sek ( Einzelaufnahme ) Stativ, Kabelauslöser

Aufnahme vom 31.10.2009 , da das Wetter Grau in Grau war habe ich mich entschlossen das Motiv in SW zu bearbeiten!

Schlossberg ( Quedlinburg )

Der Schlossberg in Quedlinburg ist eine Sandsteinerhebung, die zum Höhenzug des Quedlinburger Sattels gehört. Der Quedlinburger Sattel ist Teil der Schichtrippenlandschaft des nördlichen Harzvorlandes und teilt diese in die Blankenburger und die Halberstädter Mulde.

Westlich schließen sich an den Schlossberg der Münzenberg, der Strohberg, der Langenberg, der Königstein bei Westerhausen und der große Hoppelberg zwischen Börnecke und Langenstein an. Östlich des Schlossberges gehört noch der Ochsenkopf zu dieser Sandsteinschichtrippe.

Während der Hebung der variszischen Bruchscholle, die den Harz bildet, wurden die Sedimentschichten des Harzvorlandes so stark aufgerichtet, dass sie zerbrachen. So weisen Sandsteinschichten des Schlossberges eine Neigung von ca. 27 Grad in südlicher Richtung auf. Die Ablagerungsschichten des Sandsteins unterscheiden sich z.T. sehr stark. Es wechseln grobkörnige, fester gebundene Schichten mit feinkörnigen, eher schluffigen Schichten ab. Überlagert werden diese Schichten von solchen, die durch die Einlagerung von Eisen- und Manganoxiden sehr fest gebunden sind.

Eine sehr feinkörnige Schicht des Quedlinburger Schlossberges ist besonders empfindlich gegen das Eindringen von Wasser. Im nassen Zustand beginnt diese Schicht zu fließen. Am südwestlichen Fuße des Schlossberges ist diese Schicht in den so genannten Klippen sehr deutlich zu sehen. Dort sind in den letzten Jahrzehnten große Schollen des fester gebundenen Sandsteins auf dieser fließenden Schicht einfach abgerutscht. Nur durch eine Untermauerung kann eine der letzten größeren Schollen am Abrutschen gehindert werden.

Auf diesem geologisch instabilen Untergrund wurde das Quedlinburger Schloss mit seiner bekannten romanischen Stiftskirche erbaut. Um ein Abrutschen von Teilen des Schlossberges zu verhindern, wurden in den letzten Jahren umfangreiche Sicherungsmaßnahmen an den Stützmauern des Schlossberges vorgenommen. Die Stützmauern werden jetzt von tief in den Sandstein eingebrachten Bohrankern gehalten. Damit konnten akute Gefahren vorerst abgewendet werden. Für eine grundlegende Sicherung des Schlossberges sind aber weitere umfangreiche Baumaßnahmen erforderlich.

Auf einem Sandsteinfelsen ragt die mehr als tausendjährige romanische Stiftskirche wie ein Wahrzeichen über der Stadt. Die im Jahr 1129 geweihte flachgedeckte Basilika besaß bereits drei Vorgängerbauten. Der monumentale Sandsteinbau zeigt sowohl an der Fassade als auch in der Ornamentik des Innenraumes starke lombardische Einflüsse. Die gotischen Formen des um 1320 über der Krypta errichteten hohen Chores, sind nur von außen sichtbar. Im Inneren wurde 1938 durch eine Apsiswand versucht, den romanischen Gesamteindruck wieder herzustellen. Der Innenraum wird durch den niedersächsischen Stützenwechsel gegliedert. Dieser Wechsel von Pfeiler und Säulen trennt Haupt- und Seitenschiffe, Im Westen begrenzt die Kaiserloge den sakralen Raum. Im Osten führt eine Treppe in den Hohen Chor und zu den Schatzkammern, die seit 1993 wieder den berühmten Quedlinburger Domschatz beherbergen. In der Krypta unter dem Hohen Chor befinden sich die Königsgräber des ersten deutschen Königs, Heinrich I. und seiner Gemahlin Mathilde.

Tavor 26/12/2015 9:44

Quedlinburg steht auch auf meinen Wunschzettel ganz oben. Da muss ich unbedingt mal hin und mit dir wetteifern :)Gruß. Stefan

K.-H.Schulz 20/08/2010 8:47

Das ist eine sehr schöne S/W-BEA und eine tolle Aufnahme von diesem schönen Motiv.LG:Karl-Heinz

Klaus-Günter Albrecht 05/11/2009 16:57

Ich finde die SW-Version viel kongenialer. Ein bischen Fluch und Segen der HDR-Technik.LG Klaus

botano 04/11/2009 20:30

Eine sehr Feine Arbeit!((K)) ((L)) ((A)) ((S)) ((S)) ((E)) ...:)))))))

***************************************LG Botan

Bine Boger 04/11/2009 1:23

Oh das sieht auch ganz toll aus, ich bin echt begeistert!!LG Bine

KHMFotografie 03/11/2009 18:37

@...ALL, herzlichen Dank für die netten Kommentare.Lg. aus GosLar, Karl-heinz

Ruth U. 03/11/2009 13:18

Da fühlt man sich um Jahre zurückversetzt, wenn das Auto nicht wäre :-) Eine hervorragende Architekturaufnahme, die s/w-Umsetzung macht das Bild zu einem Märchenschloss, dass ein wenig unheimlich wirkt, eine ausgezeichnetet Arbeit, die tolle Zeichnung mag ich gar nicht mehr ansprechen, weil ich mich da wiederholen muss ... :-)LG Ruth

cheeky-bee 03/11/2009 10:59

Imposant wirkt es, in S/W erzielt es eine geniale Wirkung!Einfach nur gut!!!

LG Gaby

Norbert REN 03/11/2009 9:49

Ja, Quedlinburg ist einmalig, Ich war schon öfter dort.Sogar schon lange vor der Wende, kleiner Grenzverkehr hieß das damals.

Auch schon zu DDR Zeiten wurde an der Anlage, und in de Altstadt sehr viel saniert.

LG. Norbert

Makarena 02/11/2009 22:24

das bild sieht aus wie vor ewigen zeiten.lg margit

Hilke Steevens 02/11/2009 22:14

das ist imposant. die größenverhältnisse kommen durch die passanten und das auto gut zur geltung. mir gefällt die bea in s/w sehr gut. aber auf das farbbild bin ich auch neugierig.lg hilke

† Ushie Farkas 02/11/2009 20:36

Ich bin hin und weg, Karl-Heinz !!! Grüße UshieRoland Bendzinski 02/11/2009 20:31

Sehr beeindruckend was du hier zeigst. Aber .... Ich hab eine bitte...zeig es uns in Farbe. ;-)LG Roland

DT-Fotografie 02/11/2009 20:05

Super Karl-Heinz,ein wunderschönes Motiv, sehr schön die BEA und in s/w gefällt es mir richtig gut. Klasse Info dazu.

Würde es aber gerne auch mal in Farbe sehen.

lg Detlef

Gerhard Haaken 02/11/2009 19:39

wunderschöne Arbeit und sehr gute INFO, das kann sich sehen lassen !! KLASSE !!VG Gerhard